El Reino de León efectuó una importante e imprescindible aportación política, jurídica y sociocultural a la configuración actual de la península Ibérica, y de la actual Unión Europea. Su contribución más destacada fue la celebración en 1188 en la ciudad de León de las primeras Cortes proto-democráticas en Europa, o Cortes Parlamentarias, preludio del Parlamento europeo, con la asistencia de los representantes de las villas y de las ciudades, junto con la nobleza y el clero. En ellas se reconocieron por primera vez importantes derechos civiles para los ciudadanos.

En 1202, se convocaron en Benavente las segundas Cortes Parlamentarias leonesas y aún las segundas de Europa, que aprobaron el primer impuesto territorial por un parlamento, considerado antecedente de los presupuestos generales de los estados modernos.

Los precedentes democráticos tienen su origen en Grecia. Roma alumbró su propio principio democrático por el cual "lo que involucra a todos tiene que ser aprobado por todos" (quod omnes tangit ab ómnibus appobetur). Ese precepto de Justiniano se consideraba como la base del concepto de bien común. Las asambleas de hombres libres de los germanos, el thing, fue una forma de democracia asamblearia.

En la temprana Edad Media, hubo otros ejemplos de democracia primaria, asambleas de hombres libres reunidos para resolver problemas locales: en el mundo franco existía el placitum; en el anglosajón, el shire y el hundred; en la España visigoda, el conventus publicus vicinorum. La gran innovación consistió en que esos hombres libres se incorporaron a los grandes órganos de decisión política junto a los magnates y los nobles.

La sociedad medieval europea se estructuraba en estamentos; era un orden social jerarquizado y segmentado. La concepción de la sociedad como articulación de estamentos era una constante de la cultura política europea desde Sócrates, que ideaba la República como un cuerpo dotado de una cabeza, un pecho y un vientre. Cada parte del cuerpo representa un estamento social: la cabeza (la razón, el pensamiento) la forman las clases rectoras; el pecho (la fuerza, el coraje) la forman los soldados; y el vientre (el alimento, el trabajo, la reproducción) la forman los trabajadores o productores.

Esa estructura jerárquica determinaron la formación de los estamentos medievales: oratores, bellatores, laboratores. La división en estamentos era una plasmación, en lo social, de ese orden ideal: los religiosos, los nobles y los campesinos. A cada uno de estos estamentos se le reconocía una función social específica y, en consonancia, una condición jurídica singular.

En la temprana Edad Media, hubo otros ejemplos de democracia primaria, asambleas de hombres libres reunidos para resolver problemas locales: en el mundo franco existía el placitum; en el anglosajón, el shire y el hundred; en la España visigoda, el conventus publicus vicinorum. La gran innovación consistió en que esos hombres libres se incorporaron a los grandes órganos de decisión política junto a los magnates y los nobles.

La sociedad medieval europea se estructuraba en estamentos; era un orden social jerarquizado y segmentado. La concepción de la sociedad como articulación de estamentos era una constante de la cultura política europea desde Sócrates, que ideaba la República como un cuerpo dotado de una cabeza, un pecho y un vientre. Cada parte del cuerpo representa un estamento social: la cabeza (la razón, el pensamiento) la forman las clases rectoras; el pecho (la fuerza, el coraje) la forman los soldados; y el vientre (el alimento, el trabajo, la reproducción) la forman los trabajadores o productores.

Esa estructura jerárquica determinaron la formación de los estamentos medievales: oratores, bellatores, laboratores. La división en estamentos era una plasmación, en lo social, de ese orden ideal: los religiosos, los nobles y los campesinos. A cada uno de estos estamentos se le reconocía una función social específica y, en consonancia, una condición jurídica singular.

Este orden no se tradujo en instituciones representativas generales, donde cupieron todos, hasta que el estado llano entró en las asambleas, gracias a la aportación intelectual de la Iglesia. Fueron los teólogos quienes, hacia los siglos XII y XIII, actualizaron la visión socrática de la comunidad política y la compaginaron con el concepto latino de "bien común". Santo Tomás de Aquino lo expresó de manera inmejorable: a la hora de garantizar el bien común, será bueno hacerlo por "gobernantes elegidos por el pueblo de entre el pueblo". Así aceptaban junto a los magnates y caballeros del estado nobiliario, y junto a los prelados y abades del estado eclesiástico, los patricios de las villas y ciudades.

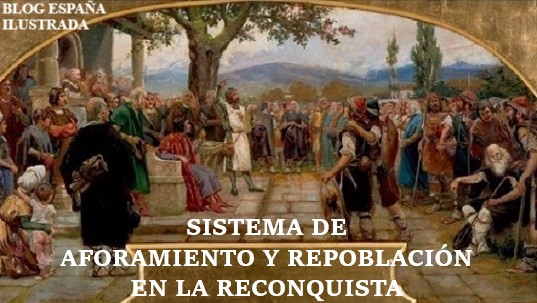

Las circunstancias de la Reconquista determinaron aquel hecho. Los reinos cristianos hispánicos que se fundaron después de la invasión musulmana empezaron a construir su estructura de poder sobre bases muy elementales: el rey, los nobles y los clérigos. Pero a medida que la Reconquista iba tomando impulso, se fueron formando nuevos núcleos de población y grupos humanos con una personalidad política singular: hombres libres que han construido ciudades que se gobiernan a sí mismas, con tierras que cultivan para sí, que organizan mercados, con una vida económica y social independiente del poder feudal. Esa libertad implicaba el reconocimiento de un cierto número de derechos de naturaleza colectiva. Y cómo estas comunidades de hombres libres eran la base de los reinos de la Reconquista, los reyes no tardaron en convocarlos.

Por otra parte, el Reino de León frenó su expansión geográfica hacia el sur, la Corona precisaba de mayores ingresos y, a fin de obtenerlos, creó nuevos impuestos, lo que produjo un alza de precios. Por ello, la clase ciudadana quiso obtener alguna contrapartida y regular el gasto regio para reorganizar nuevas campañas bélicas contra los moros. Ante estas nuevas necesidades económicas, fue el rey quien solicitó la incorporación de elementos populares.

Así es como, en 1188, durante el reinado de Alfonso IX, a la curia regia de León se incorporan elementos procedentes del estamento popular, exclusivamente ciudadano, representantes de las ciudades y principales villas del reino. Estos eran los procuradores, también llamados personeros u "hombres buenos", elegidos por los ciudadanos de sus correspondientes villas para su representación política en la curia.

En estas Cortes parlamentarias se reconoció la inviolabilidad del domicilio, del correo, la necesidad del rey de convocar Cortes para reanudar la guerra o declarar la paz, y se garantizaron numerosos derechos individuales y colectivos.

En 1202, se convocaron en Benavente las segundas Cortes parlamentarias leonesas y aún las segundas que se celebraban en Europa. En ellas se fijaron los principios y derechos económicos del Reino de León y de sus habitantes. Además, se instauraba el primer impuesto territorial aprobado por un parlamento, que fue denominado como Moneda forera y es considerado antecedente de los presupuestos generales de los estados modernos.

Fue el inicio de un nuevo marco político por el que se organizaron las cortes de otros reinos y condados cristianos de Europa, extendiéndose durante los siglos XIII y XIV. A Cataluña llegó en 1218; Castilla en 1250; Aragón en 1274; Valencia en 1283; Navarra en 1300.

Alemania aplicó el ejemplo leonés en 1232; Inglaterra regula la presencia de los representantes del tercer estado en 1265; Francia incorpora la presencia institucional de las ciudades francesas en los primeros Estados Generales de 1302.

La curia regia conservaba sus funciones consultivas, que sólo amplió más adelante, y en ellas el elemento popular estaba claramente diferenciado. Los miembros de los tres estamentos sociales (clero, nobleza, pueblo) eran elegidos con la finalidad expresa de votar en una dirección concreta, y todos los miembros valían igual, teniendo atribuciones muy amplias. Aquellas Cortes parecieron como un diálogo entre el rey y la curia, por un lado, y los representantes de las ciudades y villas por otro, sin oposición a que cada estamento se consolide por separado.

Las cortes aprobaban leyes, consignaban impuestos, atendían las reclamaciones contra cualquier transgresión del orden, y tenían la facultad de requerir al rey para que jure las libertades particulares de los súbditos, como condición necesaria para aceptar la soberanía regia. El juramento de libertades y cartas pueblas significaba algo de un valor trascendental: que ningún ciudadano perdería sus derechos y que el rey aceptaba mantener el estatus jurídico de sus territorios, lo cual garantizaba el mantenimiento del orden colectivo.

Aquellas cortes no formaban una asamblea fija y estable, sino que se reunían con periodicidad discontinua y previa convocatoria del rey, para disolverse tras haber realizado su tarea. Cada reino poseía su Diputación General, tratándose de una comisión permanente con la función de velar por el cumplimiento de los acuerdos en las cortes y que nadie violase los fueros municipales.

Así se fundó la Diputación del General de Cataluña a partir de 1359; también en Navarra, bastante tiempo después, ya dentro de la unidad española, llamándose Cámara de Comptos.

Cuando en 2013, la Unesco inscribió los "Decreta" de León del año 1188 en su Registro de la Memoria del Mundo, estaba reparando una injusticia, puesto que la literatura anglosajona siempre ofreció su Carta Magna como la primera constitución democrática, aunque tenga treinta años más de que el texto leonés.

Las circunstancias de la Reconquista determinaron aquel hecho. Los reinos cristianos hispánicos que se fundaron después de la invasión musulmana empezaron a construir su estructura de poder sobre bases muy elementales: el rey, los nobles y los clérigos. Pero a medida que la Reconquista iba tomando impulso, se fueron formando nuevos núcleos de población y grupos humanos con una personalidad política singular: hombres libres que han construido ciudades que se gobiernan a sí mismas, con tierras que cultivan para sí, que organizan mercados, con una vida económica y social independiente del poder feudal. Esa libertad implicaba el reconocimiento de un cierto número de derechos de naturaleza colectiva. Y cómo estas comunidades de hombres libres eran la base de los reinos de la Reconquista, los reyes no tardaron en convocarlos.

Por otra parte, el Reino de León frenó su expansión geográfica hacia el sur, la Corona precisaba de mayores ingresos y, a fin de obtenerlos, creó nuevos impuestos, lo que produjo un alza de precios. Por ello, la clase ciudadana quiso obtener alguna contrapartida y regular el gasto regio para reorganizar nuevas campañas bélicas contra los moros. Ante estas nuevas necesidades económicas, fue el rey quien solicitó la incorporación de elementos populares.

Así es como, en 1188, durante el reinado de Alfonso IX, a la curia regia de León se incorporan elementos procedentes del estamento popular, exclusivamente ciudadano, representantes de las ciudades y principales villas del reino. Estos eran los procuradores, también llamados personeros u "hombres buenos", elegidos por los ciudadanos de sus correspondientes villas para su representación política en la curia.

|

| ALFONSO IX EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO |

En 1188, en la ciudad de León, se realizaron las primeras Cortes Parlamentarias de Europa. Fueron las Cortes Democráticas de 1188, reunidas en el Claustro de la Basílica de San Isidoro de Sevilla, sito en la ciudad de León. En estas Cortes, además de ampliar los Fueros de Alfonso V del año 1020, se promulgaron nuevas leyes destinadas a proteger a los ciudadanos y a sus bienes contra los abusos y arbitrariedades del poder de los nobles, del clero y del propio rey. Este importante conjunto de decretos ha sido calificado con el nombre de Carta Magna Leonesa.

En estas Cortes parlamentarias se reconoció la inviolabilidad del domicilio, del correo, la necesidad del rey de convocar Cortes para reanudar la guerra o declarar la paz, y se garantizaron numerosos derechos individuales y colectivos.

En 1202, se convocaron en Benavente las segundas Cortes parlamentarias leonesas y aún las segundas que se celebraban en Europa. En ellas se fijaron los principios y derechos económicos del Reino de León y de sus habitantes. Además, se instauraba el primer impuesto territorial aprobado por un parlamento, que fue denominado como Moneda forera y es considerado antecedente de los presupuestos generales de los estados modernos.

Fue el inicio de un nuevo marco político por el que se organizaron las cortes de otros reinos y condados cristianos de Europa, extendiéndose durante los siglos XIII y XIV. A Cataluña llegó en 1218; Castilla en 1250; Aragón en 1274; Valencia en 1283; Navarra en 1300.

Alemania aplicó el ejemplo leonés en 1232; Inglaterra regula la presencia de los representantes del tercer estado en 1265; Francia incorpora la presencia institucional de las ciudades francesas en los primeros Estados Generales de 1302.

La curia regia conservaba sus funciones consultivas, que sólo amplió más adelante, y en ellas el elemento popular estaba claramente diferenciado. Los miembros de los tres estamentos sociales (clero, nobleza, pueblo) eran elegidos con la finalidad expresa de votar en una dirección concreta, y todos los miembros valían igual, teniendo atribuciones muy amplias. Aquellas Cortes parecieron como un diálogo entre el rey y la curia, por un lado, y los representantes de las ciudades y villas por otro, sin oposición a que cada estamento se consolide por separado.

Las cortes aprobaban leyes, consignaban impuestos, atendían las reclamaciones contra cualquier transgresión del orden, y tenían la facultad de requerir al rey para que jure las libertades particulares de los súbditos, como condición necesaria para aceptar la soberanía regia. El juramento de libertades y cartas pueblas significaba algo de un valor trascendental: que ningún ciudadano perdería sus derechos y que el rey aceptaba mantener el estatus jurídico de sus territorios, lo cual garantizaba el mantenimiento del orden colectivo.

Aquellas cortes no formaban una asamblea fija y estable, sino que se reunían con periodicidad discontinua y previa convocatoria del rey, para disolverse tras haber realizado su tarea. Cada reino poseía su Diputación General, tratándose de una comisión permanente con la función de velar por el cumplimiento de los acuerdos en las cortes y que nadie violase los fueros municipales.

Así se fundó la Diputación del General de Cataluña a partir de 1359; también en Navarra, bastante tiempo después, ya dentro de la unidad española, llamándose Cámara de Comptos.

|

| CATEDRAL DE LEÓN Y BASÍLICA DE SAN ISIDORO DE SEVILLA |

Cuando en 2013, la Unesco inscribió los "Decreta" de León del año 1188 en su Registro de la Memoria del Mundo, estaba reparando una injusticia, puesto que la literatura anglosajona siempre ofreció su Carta Magna como la primera constitución democrática, aunque tenga treinta años más de que el texto leonés.

Dice

el texto de inscripción, literalmente, lo siguiente:

"El corpus documental de Los 'Decreta' (o Decretos) de León de 1188 contiene la referencia al sistema parlamentario europeo más antigua que se conozca hasta el presente. Estos documentos, cuyo origen se remonta a la España medieval, fueron redactados en el marco de la celebración de una curia regia, en el reinado de Alfonso IX de León (1188-1230). Reflejan un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales, en las que la plebe participaba por primera vez, tomando decisiones del más alto nivel, junto con el rey la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades."