Cosmógrafo y matemático de la Orden de los Agustinos, Martín de Rada encabezó la primera expedición diplomática española a China, en 1575, con el objetivo de establecer relaciones comerciales entre la provincia de Fujian y la ciudad de Manila y un foco de evangelización cristiana en el Imperio de Wanli. Fruto de sus estudios etnográficos fue la Relación verdadera de China y del viaje de Martín de Rada, confirmando por primera vez que la Catay que citaba Marco Polo y la China que él había visitado era el mismo país.

Las aportaciones de Rada en el periodo inicial de los contactos entre China y Europa le han convertido en el primer sinólogo de Occidente. Además, fue el primer cosmógrafo en aplicar las teorías heliocéntricas del astrónomo Nicolás Copérnico sobre el territorio asiático.

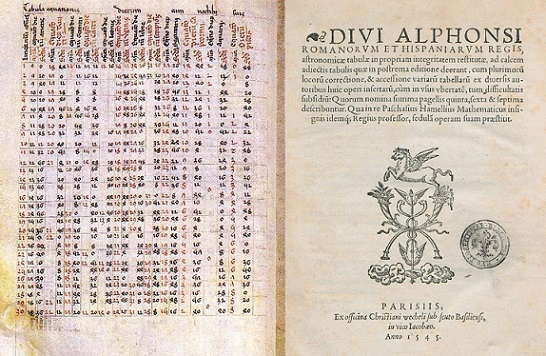

Siendo un niño estudió en la Universidad de París, junto a su hermano Juan, donde obtuvo una amplia formación en ciencias exactas, naturales y geográficas, destacando especialmente en matemáticas y astronomía.

A la edad de veinte años, amplió sus estudios de la Universidad de Salamanca, especializándose en Teología y Derecho. En 1554, ingresó en la Orden de los Agustinos, residiendo en el convento de San Agustín. Allí pudo tomar lecciones de los filósofos y juristas de la Escuela de Salamanca, encabezada por Francisco de Vitoria, a ceca del Derecho Internacional de Gentes. Esta influencia moral y aprendizaje académico le serviría para más tarde acceder a las misiones de América en defensa de los indios.

En agosto de 1561, llegó al Virreinato de la Nueva España, donde se relacionó con los miembros más sobresalientes de su orden, como el filósofo Alonso de la Veracruz o el cosmógrafo Andrés de Urdaneta. Sus compañeros reconocieron sus valiosos conocimientos en astrología y matemáticas, razón por la que el cosmógrafo Urdaneta decidió incluirlo en el grupo de frailes agustinos que iban a formar parte de la Expedición colonizadora a las islas Filipinas de 1564, al mando de Miguel López de Legazpi. Tras embarcar en la nave San Pedro desde el Puerto de la Navidad, llegó a la isla de Tanday, en febrero de 1565.

En la colonización filipina, el peso de los clérigos fue incluso superior al que alcanzaron en la colonización americana, destacando la presencia desde 1565 de los llamados Agustinos Filipinos, siendo Urdaneta y Rada dos de ellos. La presencia secular en esos lugares explica la existencia de un singular Museo Oriental en el Convento de los Agustinos Filipinos de Valladolid, que fue la sede central donde se formaba a los misioneros antes de enviarlos. Su compañero de orden, Andrés de Urdaneta partió de Cebú en busca del Tornaviaje, viaje de retorno desde Filipinas al Virreinato de la Nueva España a través del océano Pacífico.

Participó en la fundación de la villa de Cebú por López de Legazpi y se instaló en el Convento del Santo Niño de Cebú que fue levantado por su orden. Desde allí, Martin de Rada fue un pionero en la evangelización de nativos filipinos, interesándose en el aprendizaje del idioma tagalo. Escribió un Arte y Vocabulario de la lengua cebuana.

Otra de sus dedicaciones fue las relacionadas con la cosmografía y geografía. Así fue consultado por el gobernador Legazpi, en julio de 1567, a cerca de la demarcación geográfica del Imperio español sobre el extremo oriente a propósito de la llegada de dos navíos portugueses que reclamaban la jurisdicción de aquel archipiélago para su rey. Rada pudo demostrar al capitán luso Gonzalo Pereyra que Japón y los archipiélagos de Filipinas y Molucas estaban en el lado derecho del contra meridiano de Tordesillas, y que pertenecían al emperador Carlos V según el Tratado de Zaragoza de 1525, firmado entre ambas coronas. Aquellos cálculos fueron equivocados, y años más tarde se comprobó que en realidad estaba en el lado portugués.

Sus estudios cosmográficos y geográficos estaban basados en el libro De Revolutionibus de Nicolás Copérnico, al poco tiempo de ser publicado. Por tanto, fue el primer astrónomo en demostrar las teorías heliocéntricas en el otro lado del Mundo.

En 1569, realizó una descripción del "pueblo rico de Manila…, a unas setenta leguas de aquí…", es decir, desde Cebú, en la cual valoraba la abundancia de recursos ganadero, agropecuarios y metalúrgicos en la isla de Luzón.

Sus estudios cosmográficos y geográficos estaban basados en el libro De Revolutionibus de Nicolás Copérnico, al poco tiempo de ser publicado. Por tanto, fue el primer astrónomo en demostrar las teorías heliocéntricas en el otro lado del Mundo.

En 1569, realizó una descripción del "pueblo rico de Manila…, a unas setenta leguas de aquí…", es decir, desde Cebú, en la cual valoraba la abundancia de recursos ganadero, agropecuarios y metalúrgicos en la isla de Luzón.

En mayo de 1572, Rada llegó a la ciudad de Manila para tomar parte de su fundación, siendo elegido prior. López de Legazpi confió en los agustinos la materialización un plan de fundación de villas basado en concentrar a los naturales que estaban dispersos por los valles y montañas, en los nuevos asentamientos cristianos, con la ayuda de soldados y encomenderos. De esta forma, se fueron construyendo los conventos en las recién fundadas villas de Manila, Oton, Tondo, Betis, Lubao, Calumpit, Taal, Lobao y Pasig, y así consolidar una organización administrativa, económica y religiosa en las islas.

Durante su estancia en Manila, destacó por su defensa de los indígenas ante los abusos de los encomenderos y alcaldes mayores. Advirtió al nuevo gobernador del errático modo de colonización que estaban llevando a cabo sus solados, así como de la mala distribución de encomiendas y tributos. Esta faceta le valió el apodo del "el Bartolomé de las Casas de Filipinas", por el historiador jesuita Pablo Pastells, título con el que en ocasiones también ha sido otorgado el primer obispo de Manila, el dominico Domingo de Salazar.

El contacto con comerciantes musulmanes instalados en los sultanatos vecinos de Borneo y Mindanao, cargados de valiosas mercancías chinas, como canela, sedas y porcelanas, despertaron el interés de los colonizadores españoles. Estos vieron en ese comercio una posible salida a su decepcionante situación. Además, se conoció la ruta mercante que los portugueses recorrían con la Nao de plata entre los puertos accesibles del sur de Japón con el enclave de Macao en la costa china.

Los misioneros asentados en el archipiélago apoyaron la iniciativa, valorando que lo pudieran utilizar como trampolín para comenzar una labor de evangelización en China y Japón. Martín de Rada fue el primer español en planear una expedición de evangelización a todo aquel territorio, y es que por encima de las facetas de cosmógrafo y matemático el navarro destacó por su labor evangelizadora y misionera.

Con fecha del 8 de julio de 1569, Rada envío una carta al rey Felipe II en la cual describió un proyecto de colonización de China. Insistió en el mismo aspecto que Legazpi, el de dotar a las islas de una poderosa flota con la que realizar la invasión. En el texto destacó la ingenua concepción que los españoles se habían hecho del extenso y ya entonces muy poblado país de China. La falta de informes veraces no mostraba las dimensiones reales de aquel territorio, creyendo que se podría conquistar con tan sólo un pequeño contingente de esforzados soldados. Así, Martín de Rada escribía en su carta que "... la gente de China no es nada belicosa... Mediante Dios, fácilmente y con no mucha gente, serán sujetados".

López de Legazpi describió los avances de la preparación del viaje en una carta dirigida al gobernador del Virreinato de la Nueva España y fechada el 11 de agosto de 1572. Señalaba que había liberado a más de treinta chinos que habían permanecido prisioneros en manos de nativos filipinos, al tiempo que había concedido permiso a diez barcos chinos para comerciar con total libertad con los españoles y naturales de las islas, acciones emprendidas como gestos de buena voluntad. Sin embargo, los planes de la expedición fueron interrumpidos con la muerte de López de Legazpi, el 21 de agosto de ese mismo año. Fue sucedido en su cargo por Guido de Lavezares.

La oportunidad para enviar una primera embajada a China surgió el 8 de abril de 1574, cuando dos juncos imperiales chinos llegaron a Manila proveniente de la provincia de Fujian. Se trataba de una embajada enviada por el emperador Wanli, de la dinastía Ming, que ofrecieron establecer relaciones comerciales con los españoles como recompensa a cambio de la captura de Limahon (Ling Feng). Este era un pirata chino que se refugiaba en al norte del archipiélago filipino con una flota de 62 embarcaciones de poco porte, pero con alrededor de 3.000 tripulantes, después de saquear las costas de Fujian y Cantón. Los españoles aceptaron el pacto y organizaron varias expediciones por mar y tierra para capturarlo y destruir sus bases.

El 30 de noviembre de 1574, se produjo el combate de Manila, entre el pirata y los defensores españoles. Rada distribuyó a los pocos religiosos que habitaban en el Convento de San Agustín por los muros de la ciudad en colaboración con los soldados.

Posteriormente llegaría el contrataque español. El 3 de agosto de 1575, fueron atacados por una expedición encabezada por Juan de Salcedo en Pangasinán. Aunque el corsario pudiese escapar, muchos de sus hombres fueron capturados.

Posteriormente llegaría el contrataque español. El 3 de agosto de 1575, fueron atacados por una expedición encabezada por Juan de Salcedo en Pangasinán. Aunque el corsario pudiese escapar, muchos de sus hombres fueron capturados.

Apenas cuatro días después, llegaba a Pangasinán el capitán chino Wang Wanggao (Omoncon), desde donde Salcedo le condujo hasta Manila. Durante el recibimiento del gobernador Guido de Lavezares al séquito de Wang Wanggao, entregaron varias mujeres chinas capturadas por el pirata y se comprometieron a capturarle vivo o muerto.

Ante las buenas intenciones del gobernador, el Wang Wanggao accedió a llevar entre su flota a una embajada española para presentarla ante las autoridades de la provincia de Fujian. Aquella expedición fue la primera misión diplomática de la Monarquía Hispánica en territorio chino.

El grupo estaba integrado por los agustinos Martín de Rada y Jerónimo Marín, a quienes acompañaron los encomenderos Miguel de Loarca y Pedro Sarmiento. Ellos serían los primeros españoles en visitar la China imperial.

Los objetivos de esta embajada eran de diferente índole. Por un lado, pretendía obtener de las autoridades chinas un compromiso que garantizase la libertad de predicación. Sin embargo, era prioritario conseguir el permiso para establecer un enclave mercantil en la costa de Fujian desde el que los españoles pudieran fomentar relaciones comerciales con toda la región, siguiendo el ejemplo de los portugueses en Macao.

El 12 de junio de 1575, zarparon de Manila en un navío de remos, dirigiéndose a Bolinao, y de allí rumbo a Catay. El 5 de julio, fondeando en el puerto de Fuzhou, donde fueron recibidos de honores.

Durante 35 días viajaron por las ciudades de Toncoco, Tangoa (Ton-goa), Chincheo (Chin-cheu), y Hochin (Oc-kiu), pertenecientes a la provincia de Fujian, y situadas en la zona de la bahía de Zhongzuouo, Quanzhou, Xinhua y Fuzhou.

A Fuzhou, la capital, llegaron el 17 de julio. Fueron recibidos por Liu Yaohui, gobernador de la provincia de Fujian. Aquellas autoridades les agasajaron con banquetes y regalos, mientras tanto, aprovecharon para recoger información sobre los usos y costumbres del país, sobre religión e historia, administración y navegación, etc. Mientras tanto, remitieron las peticiones del Martín de Rada a instancias imperiales para predicar en su territorio.

En cuanto al objetivo comercial, las conversaciones tampoco dieron resultados, ya que, para la mentalidad china, los europeos suponían una comunidad mercantil más entre las presentes en Asia Oriental. Además, sus relaciones comerciales con los españoles estaban condicionadas a la obtención de un beneficio, en ese caso la captura de Limahon y la entrada de plata desde América.

Tras fracasar en su intento de establecer relaciones diplomáticas con el emperador Wanli y dilatarse el cumplimiento de sus dos principales objetivos, la expedición diplomática tuvo que regresar a Filipinas con las manos vacías, a bordo de una flota de diez juncos comandada por Wang Wanggao y el general Shao Ye, citado como Siahoya Oxiaguac en la relación de Martín de Rada.

La expedición diplomática zarpó desde el puerto de Pehou, el 11 de octubre. Antes de llegar a Manila, mientras se encontraban fondeados en la desembocadura de un río en la costa occidental del actual Taiwan, conocieron la noticia de que el pirata ha vuelto a escapar. El 28 de octubre de 1575, regresó a Manila, después de casi tres meses de viaje.

Rada regresó con varios códices chinos que trataban sobre historia, religión, agricultura y costumbres de los naturales chinos sirvieron de gran utilidad, junto a su propia vivencia, para redactar un gran número de cartas, informes y relaciones que envió a la Corte, al Virreinato de la Nueva España o a sus superiores de la orden.

La expedición diplomática zarpó desde el puerto de Pehou, el 11 de octubre. Antes de llegar a Manila, mientras se encontraban fondeados en la desembocadura de un río en la costa occidental del actual Taiwan, conocieron la noticia de que el pirata ha vuelto a escapar. El 28 de octubre de 1575, regresó a Manila, después de casi tres meses de viaje.

Rada regresó con varios códices chinos que trataban sobre historia, religión, agricultura y costumbres de los naturales chinos sirvieron de gran utilidad, junto a su propia vivencia, para redactar un gran número de cartas, informes y relaciones que envió a la Corte, al Virreinato de la Nueva España o a sus superiores de la orden.

A partir de las experiencias recogidas durante ese viaje, escribió una relación titulada Relación verdadera del reyno Taibin, por otro nombre China, y del viage que a él hizo el muy reverendo padre fray Martín de Rada, provincial que fue del orden de San Agustín, que lo vio y anduvo, en la provincia de Hocquien, año 1575 hecha por el mismo. La obra es un valioso documento en el que el fraile agustino realizó un análisis detallado de la cultura, la economía y la historia de China como ningún europeo lo había hecho hasta entonces. La Relación ofrece información de primera mano, sobre los alimentos y banquetes, las armas y la guerra, la casa y las ciudades, la agricultura y sus productos, la religión y los ídolos, la escritura y la administración de la justicia, los trajes del país, las facciones fisionómicas de sus habitantes, los entierros, etc. En todo, Martín de Rada se muestra informado y objetivo, sin hacer concesiones a la fantasía.

Esta Relación verdadera de China y del viaje de Martín de Rada fue impresa en Europa por los agustinos Jerónimo Román y Juan González de Mendoza, y reproducida en diversas obras. Este último consiguió que su Historia de las cosas más nobles, ritos y costumbres del gran Reyno de la China, publicado en 1586 fuese una obra de gran difusión.

A Martín de Rada se le atribuye también un Arte y Vocabulario de la lengua china., así como otra titulada De latitudine et longitudine locorum invenienda.

Los datos y la información que recogió en su relación le permitieron confirmar que la Catay que citaba Marco Polo y la China que él había visitado era el mismo país. Esta fue su contribución más importante realizada a la geografía mundial y a la historia de las relaciones entre Oriente y Occidente.

El hallazgo fue reclamado por Charles R. Boxer para Martín de Rada, y no para el jesuita Mateo Ricci, a quien se adjudicó erróneamente tal honor.

El hispanista chino Zhang Kai señaló que independientemente de sus interese, las aportaciones de Rada en el periodo inicial de los contactos entre China y Europa "le permitieron obtener el título de primer sinólogo de Occidente".

Esta Relación verdadera de China y del viaje de Martín de Rada fue impresa en Europa por los agustinos Jerónimo Román y Juan González de Mendoza, y reproducida en diversas obras. Este último consiguió que su Historia de las cosas más nobles, ritos y costumbres del gran Reyno de la China, publicado en 1586 fuese una obra de gran difusión.

A Martín de Rada se le atribuye también un Arte y Vocabulario de la lengua china., así como otra titulada De latitudine et longitudine locorum invenienda.

Los datos y la información que recogió en su relación le permitieron confirmar que la Catay que citaba Marco Polo y la China que él había visitado era el mismo país. Esta fue su contribución más importante realizada a la geografía mundial y a la historia de las relaciones entre Oriente y Occidente.

El hallazgo fue reclamado por Charles R. Boxer para Martín de Rada, y no para el jesuita Mateo Ricci, a quien se adjudicó erróneamente tal honor.

El hispanista chino Zhang Kai señaló que independientemente de sus interese, las aportaciones de Rada en el periodo inicial de los contactos entre China y Europa "le permitieron obtener el título de primer sinólogo de Occidente".

Una vez establecida la embajada china de Wang Wang-chao en Manila, el nuevo gobernador Francisco de Sande no tuvo mucho interés en corresponderse como lo habían hecho días antes en China con los españoles.

El 7 de mayo de 1576, el embajador Wang Wang-chao partía de Manila rompiendo relaciones diplomáticas con el gobernador filipino, aunque permitiendo llevar en su flota a Martín de Rada y Agustín Alburquerque.

Pero este segundo viaje a China iba a ser muy diferente al primero. Cuando Rada llegó a la isla de Bolinao, sus criados sangleyes (chinos establecidos en Filipinas) y su intérprete fueron asesinados. Los dos frailes fueron desnudados y despojados de cualquier pertenencia, y abandonados a surte de los isleños zambales. Pudieron ser rescatados por Juan de Morelos.

En mayo de 1576, Rada envió una misiva a Felipe II informándoles de los progresos y fracasos de ambas expediciones diplomáticas. En correspondencia del 28 de abril de 1578, el rey agradeció sus servicios para la evangelización de Filipinas y le propuso continuar con la actividad.

A finales de 1576, fue nombrado prior del Convento de San Juan Bautista de Calumpit, en la provincia de Pampanga, y, dos años después, del Convento del Santo Niño de Cebú.

Pero días después del nombramiento del nuevo priorato, fue solicitado por el gobernador Francisco de Sande para participar en una expedición a Borneo. En junio de 1578, Martín de Rada moría durante la travesía marítima.